نبيل علي صالح

تعود الأسس التأصيلية والبنى التنظيرية الأولى التي يقوم عليها مجمل الخطاب والفكر السلفي الجهادي المتطرف الحديث إلى تفسيرات وشروحات الإسلامي المصري “سيد قطب” الذي يمكن عدّه الأب “الروحي-الفكري” لتنظيمات السلفية الجهادية والجماعات الإسلاموية السياسية الحديثة التي ظهرت منذ منتصف القرن الماضي في أغلب البلدان العربية.

وعلينا ألا ننسى هنا أنّ مرتكزات فكر وشروحات وتأويلات “سيد قطب” نفسه للنص الديني، تمتد في أروقة التاريخ لتصل إلى الفقيه “ابن تيمية” وغيره من رموز الفكر التاريخي الإسلامي المتشدد القائم على ثقافة الرفض للآخر، وثنائية “التولّي والتبرّي”.

لقد ظلت تلك الرؤى المتطرفة كامنة في عقول شرائح مختلفة من أفراد ونخب الحركات الإسلامية في القرن الماضي، إلى أن وجدت طريقها إلى الاستلهام والتطبيق في منطقة “بلاد الشام” بالتحديد، عبر التحرك شبه الثوري الذي قاده السوري الإخواني “مروان حديد”، عقب عصيان مدينة حماة السورية عام 1964، ووجد حديد ورفاقه – بعدما مانع “إخوان” سوريا تنفيذ مطالبه بالعمل المسلح لإسقاط نظام البعث الحاكم في سوريا- وجد ضالته في الانضمام إلى العمل المسلح الذي كانت توفره وتتيحه قواعد حركة “فتح” الفلسطينية في معسكراتها التدريبية، ضمن ما عرف بـ “قواعد الشيوخ” في غور الأردن (1968 – 1970)، التي كان أبرز وجوهها مدرّس الشريعة في الجامعة الأردنية “الدكتور عبد الله عزام” الذي لم يجد في الأردن أو فلسطين بعد أحداث أيلول (سبتمبر) 1970 أية بيئة حاضنة لأفكاره التي شكلت البذور النظرية الأولى للسلفية الجهادية في الأردن، فسافر بها إلى أفغانستان، وصار فيما بعد أحد أهمّ المنظّرين لـ”الجهاد” (وتنظيم القاعدة السلفي) في أفغانستان، وقاتل فيها، وقُتِل[2]. وكان “مروان حديد” قد أعدّ في قواعد “فتح” في الأردن الخلايا الأولى لتنظيمه “الطليعة المقاتلة”، الذي كان البذرة الأولى للسلفية الجهادية في سوريا، حيث قاد في عقدي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي المواجهات المسلحة الأولى مع النظام السوري، وقد انضم إليه لاحقاً تنظيم “الإخوان المسلمين” في سوريا، وكانت المواجهة العسكرية بين النظام السوري والتنظيم في أحداث مدينة حماة الشهيرة عام 1982م، وحين أراد النظام تجفيف منابع الفكر الجهادي المسلح في سوريا عمد، إلى جانب العمل الأمني، إلى ترسيخ نمط مهادن من “التدين الشامي” (التدين الاجتماعي الوسطي) غير المعارض، وكانت أفكار محمد سعيد البوطي (الذي قتل في خضم الأزمة والحرب السورية الحالية)، وجماعة “القبيسيات” (نسبة إلى الداعية النسائية: منيرة القبيسي)، ورعاية التوجه الصوفي بعضاً من روافده الأساسية. لكنّ هذه الوصفة (في ظل وجود وهيمنة نظام مركزي شمولي غير ديمقراطي) لم تكبح جماح الأفكار الإسلامية الجهادية المتشددة، ولم توقف أو تجمّد الرغبة الذاتية المتجذرة للعمل الجهادي-السياسي، والتي وجدت فيما بعد (في غزو العراق عام 2003) مناسبةً جديدة لتفتحها وانطلاقتها والإعلان عن نفسها.

وهناك أيضاً قسم كبير آخر من رموز تلك التنظيمات خرج من سجون الأنظمة العربية ميتاً إلى القبور، وقسم أكبر خرج أفراده من تلك المعتقلات وهم يحملون حقداً وكرهاً محضاً شديداً للآخر، ورفضاً فكرياً وعقائدياً للدولة القائمة (الظالمة الكافرة!) والمجتمع (المهادن المساوم).

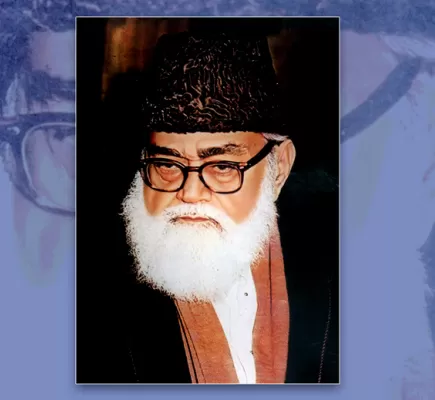

إنه إذاً الانغلاق على الذات المبجّلة، وعلى ما تختزنه من أفكار “اللاهوت السياسي الإسلامي” العتيق (إذا جاز التعبير)، الذي أفرز تأويلات سياسية جهادية كان يتمّ اجترارها بين وقت وآخر بلا أدنى مراجعة ومساءلة فكرية لتلك التنظيرات والخطابات والشروحات العائدة لسيد قطب، وأبي الحسن الندوي، وأبي الأعلى المودودي، وغيرهم من مرجعيات الإسلام السياسي الحركي، حتى وصلت مجتمعاتنا إلى هذه الحالة المرضيّة من الشحن المذهبي والتعبئة الروحية والتشبّع العاطفي بأفكار هؤلاء، حيث الثقافة الخاصة، ثقافة الجماعة أو الحزب أو الفئة.

لقد كان القاسم المشترك بين كلّ هذه التيارات والجماعات ـ التي خرج رموزها من رحم هزائم القومية واليسار العربي عموماً- هو تشرّبها بثقافة القوة والعنف، وإهمالها لثقافة السلم والتسامح. وتتضاعف المشكلة في الجماعات والتنظيمات والأحزاب السياسية بعامة والإسلامية بخاصة، فهذه الأحزاب حينما أرادت أن تثقف أفرادها تثقيفاً سياسياً فإنها وضعت على موائد الأفراد تجارب المجموعات السياسية والمسلحة في أدغال أمريكا اللاتينية، وهي في مجموعها تجمعات يسارية آمنت بالسلاح والقوة طريقاً للوصول إلى الحكم، ولو على أشلاء الناس الأبرياء أنفسهم الذين يدّعون الدفاع عنهم، وبعض الجماعات الإسلامية التي حاولت الابتعاد عن ثقافة العنف القادمة من المجاميع اليسارية تكهّفت بثقافة السلف (الصالح)، ولكن في جانبه العسكري المتزمت فقط، فعرفوا أنّ منتهى التوحيد هو “حمل النّاس عليه بالسيف“، فارضين ثقافة “البداوة” على المجتمع العربي المسلم، وبعض المجموعات المسلحة تتحرك بثقافة وقيم العشيرة لمرحلة ما قبل مجيء الإسلام، حيث كانت سلوكيات الغنيمة والغزو والسطو المسلح (بالسيف طبعاً) على الآخرين مبلغ الرجولة.

وهذه الثقافة الجاهلية المتخلفة كانت (وما تزال) تتكرر بين عصر وآخر، وإن بصور مختلفة، بل وبعضها مشابه لما كان يفعله بعض السلف، وهذا ما لمسناه في دول عديدة كأفغانستان والجزائر ونجده اليوم في العراق واليمن وسوريا أيضاً، حيث الظهور والسفور الكلي للراديكالية الإسلامية المتطرفة بأبشع صورها، وأقبح وأفظع سلوكياتها الدموية، من قتل وتدمير واستباحة حرمات الناس، والتي وصل بها الأمر أن جعلت الأطفال يمارسون سلوكياتها العنيفة الهمجية بعد تربيتهم وتدريبهم على كراهية القانون والنظام العام، ورفض كلّ ما هو آخر مختلف، والحقد عليه، ورميه بأقذع الصفات.

إنّ الفكر الثقافي المهيمن على عقل وسلوك هؤلاء هو ـ في أعلى وأجلى وأوضح تعابيره ومعانيه- فكر رفضي إلغائي، قائم على تفسيرات وتأويلات مبتورة من سياقاتها، كما في الآية الكريمة التي يرددها أتباع تلك الجماعات “واقتلوهم حيث ثقفتموهم“(البقرة: 191)، في حين يفترض أن يلتفتوا إلى آية أخرى لا تفسّر الأولى إلا بها، وهي آية: “وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين“(الأنبياء: 107)، وأن يتمعنوا في أحاديث الرسول[3]:

“إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين“.

“لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم“.

“وإنّ هذا الدين يسر فأوغلوا فيه برفق ولن يشادّ الدين أحد إلا غلبه فسدّدوا وقاربوا“… إلخ.

وأن يدركوا أنّ التطرف غير مقبول دينياً وأخلاقياً، بل هو فعل مرفوض ومنهي عنه في الإسلام بدلالة قوله:

“يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر“(البقرة: 185).

“ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ“(النحل: 125).

ودلالة قول الرسول:

“يسّروا ولا تعسّروا وبشّروا ولا تنفّروا“[4].

وقوله: “لن يشادّ الدين أحد إلا غلبه“[5].

وقوله: “لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخواناً”[6].

لكنّ المشكلة ليست في النصوص المؤسسة لفكرة الوسطية والاعتدال والقبول بالآخر المختلف، المعبَّر عنها بكلّ وضوح وشفافية، بل المشكلة والأزمة قائمة في الوعي المتشكل وآليات التلاعب بالعقول الرافضة لمنطق الاعتدال والتسامح، إنها التبعية للواقع، ومحاولة التفسير بالمزاج والرأي بلا دراية ولا تعقل ولا حكمة.

وفي ظني أنّ الأجيال التي تربّت على هذه الثقافة المعدومة الإنسانية وعلى هذا اللون من التطرف والعنف لا تتحمل بطبيعة الحال المسؤولية وحدها، ولا يمكن وضع اللوم كله على هذا الجيل من الحركيين الجهاديين ككل، لأنّ المادة التي يتثقفون عليها هي مادة التطرف ومادة العنف ومادة الإرهاب، بل وبعض المناهج التربوية تعلمهم كراهية المسلم كما قلنا، وتكفيره، وحتى الجهاد ضده، بمجرد أنه لا يتفق مع هذا المذهب أو ذاك حتى في بعض الفروع الفقهية، وتوزع في بعض المواسم الدينية الملايين من الكتب والكرّاسات والمدونات، وبلغات مختلفة لا تتحدث سوى عن شيء واحد هو تكفير بعض المسلمين من هذا المذهب الفقهي أو ذاك.

وحتى الجهاد نفسه (وهو ركن من أركان الإسلام، ويحفر عميقاً في داخل تربة الاجتماع التاريخي السياسي للإسلام) لم تفهمه تلك الجماعات المتطرفة والتكفيرية ـ في المحصلة وبقطع النظر عن بعض التنظيرات المجمِّلة- إلا كثقافة غزو وسلب ونهب وحرب وغنائم ومقاتل ودماء، ونسيت أو تناست أنّ للجهاد أسسه وظروفه وأنواعه ودوافعه وموضوعاته وأشكاله ومرتكزاته ومبانيه وأحكامه الفقهية. وهو بالأساس جهاد دفاعي بدئي وقائي، لا هجومي قتالي، فقدّمت الدين كله للآخر على أساس أنه دين الغزوات الحربية، ودين السيف البتّار، دين القوة وأسلمة الناس تحت حدّ الحراب والسيوف.

ولا شك بأنّ “الجهاد” ـ كفاعلية إجرائية إسلامية – يسجل حضوراً متميزاً في داخل المنظومة العقيدية والسياسية التاريخية للإسلام، الأمر الذي يجعل منه على الدوام ـ وبصرف النظر عن الدرجة والنوع- موضوعاً دائم الحيوية والتجدد، خصوصاً في الحالات الحرجة والصعبة التي يمكن أن تمرّ بها الأمة ككل، حيث قد تتطلب الظروف المعقدة استحضار هذه الفكرة (الجهاد) لتشكل نمط حياة، وأسلوب تفكير، ومنهج عمل متواصل، ولكنّ الإسلام لم يدعُ إلى اتباع طريق الجهاد على المستوى الخارجي بمعزل عن معاييره وضوابطه ومحدداته وشروطه، أو بمعزل عن المستوى والكيان الذاتي للإنسان المسلم الذي يشتمل على الروح والفكر والمعنى والقلب والعاطفة والإرادة، بل إنه دعا إلى ضرورة الربط المنطقي والعملي بين المستويين الذاتي الفردي والموضوعي العملي لفكرة الجهاد، أي الربط بين الجهاد الأكبر (وهو جهاد النفس ومجاهدة الشهوات، وهو الجهاد الأساس والقاعدة) وبين الجهاد الأصغر (الذي هو جهاد العدو)[7]. بما يعني أنّ تحقيق الجهاد الخارجي لا ضمانة له إلا بالنفاذ إلى الخزان الروحي للفرد المسلم، في أخلاقياته وفضائله وقيمه الرسالية الإسلامية، لإقامة الانسجام النفسي، والتوازن الداخلي، والسير على طريق العدالة والاستقامة، وهذا يحتاج إلى جهاد يتشعب ويمتدّ ويتعمق ليشكل كلّ الآفاق الداخلية لهذا الفرد، في علاقاته الذاتية، وكلّ آفاقه الخارجية في علاقاته مع كافة مفردات حياته في المجتمع والبيئة المحيطة.

إذاً، هذا الربط بين الجهادين، مع النظرة الإسلامية التفضيلية للأول على الثاني، هو المدخل لفهم معنى الجهاد ككل. ولا يمكن بالتالي تفسير الجهاد الأصغر (جهاد العدو) بكل تلاوينه وأشكاله بمعزل عن عمقه وركيزته (الجهاد الأكبر)، وما نشاهده اليوم، أو منذ ظهور تيارات الجهاد الدينية في مجالنا الإسلامي، من تطرف وتعصب وأفعال مشينة وسلوكيات فظيعة تعتمد العنف كسبيل وكمنهج عملي أوحد لدعوتها وخطابها الفكري والسياسي، ما هو إلا نتيجة لفصل الجهاد الأكبر عن الجهاد الأصغر، وتفسير كلّ واحد منهما بمعزل عن الآخر، فتمّ تشويه صورة الجهاد الذي هو كما عبّر عنه الإمام علي بن أبي طالب: “لباس التقوى، ودرع الله الحصينة، وجنته الوثيقة “..” وأنّ من تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذلّ وشمله البلاء وديث بالصغار والقماءة، وضرب على قلبه بالإسهاب، وأديل الحق منه بتضييع الجهاد، وسيم الخسف ومنع النصف…“[8]. ومن يتعمق قليلاً في هذه الكلمات فسوف يدرك الأهمية الكبرى لفكرة الجهاد، فهو ركن وثيق من أركان الدين، وهو جزء من المنظومة العقيدية للإسلام، ولا يصحّ إيمان المسلم ما لم يعتقد به، ولكن تاريخياً غلبت عليه صورة الغزو والهجوم واستعمال العنف الأعمى لتحقيق الغايات والمصالح والمطامع الخاصة، كما ذكرنا، وسلط المستشرقون الضوء على هذه الناحية المظلمة، فزادوه تشويهاً وتحريفاً في أذهان الناس، سعياً للنيل من سمعة الدين الإسلامي ومكانته ودوره وحضوره في العوالم الإسلامية وغير الإسلامية.

وبالرغم من كون الجهاد (بفرعيه: الأكبر والأصغر) ركناً أساسياً من أركان الإسلام، لكنه ليس سبيلاً دائماً ومستمراً، أو أسلوباً وطريقاً متواصلاً واستراتيجياً (وبالتحديد فرعه الأصغر)، بل هو واجب بشروطه وشرائطه، وهو مرهون بأوضاع المسلمين، وظروفهم وعلاقاتهم وموازين قوتهم، أمّا المبدأ العام الرئيس في السلوك الدعوي الإسلامي على هذا الصعيد (وعلى كلّ الأصعدة)، فهو قائم على قواعد متينة من العدل والتسامح واليسر والإحسان، وهي مفردات قيمية ومعيارية راسخة، تستوعب كلّ تشريعات وقوانين وأخلاقيات هذا الدين، حتى في تفاصيلها الدقيقة، ونحن نجد في القرآن الكريم تأسيساً دينياً لمفهوم وثقافة التسامح، يتمثل في كلّ هذا الحديث الواسع حول مفردات ومفاهيم “الصفح” و”العفو” و”الإحسان” و”الدفع بالتي هي أحسن” و”الإعراض عن الجاهلين”، والدعوة “بالحكمة والموعظة الحسنة“، وغير ذلك من المعاني الأخلاقية الدينية التي تنطلق منه وتلتقي معه، فنحن نقرأ الآيات الكريمة التالية:

“ويدرؤون الحسنة بالسيئة أولئك لهم عقبى الدار” (الرعد: 22).

“ادفع بالتي هي أحسن السيئة” (المؤمنون: 96).

“ولا تستوي الحسنةُ ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقّاها إلا الّذين صبروا وما يلقّاها إلا ذو حظ عظيم” (فصّلت: 34-35).

“وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً” (الفرقان: 63).

“ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة” (النحل: 125).

“وإن تعفوا أقرب للتقوى” (البقرة: 109).

“وأحسن كما أحسن الله إليك” (القصص: 77).

“إنّ الله يأمر بالعدل والإحسان” (النحل: 90).

“وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل” (النساء: 58).

وهكذا نلاحظ أنّ مبدأي التسامح والعدل يشكلان قلب وجوهر أيّ تشريع ديني، (حتى تشريع ركن الجهاد)، فمبدأ “التسامح” يمثل الأسلوب المسالم الوديع، الذي يواجه به الإنسان اعتداء الآخرين عليه، وإساءتهم إلى حقوقه، فهو يهدف إلى أن يجعل من الإنسان المُعتدى عليه إنساناً مثالياً تنبع الرحمة من قلبه، لتنطلق في حياة الآخرين محبة وسلاماً، ويتدفق الخير من روحه ليفيض على مجتمعه نعمى وهناء[9].

ولكنّ المشكلة التي حدثت عبر تاريخ تشريع وتأصيل فكرة الجهاد عملياً في تاريخنا السياسي العربي والإسلامي حتى اليوم، هي ارتباط الجهاد بقضيتين تمّ التلاعب بهما:

– القضية الأولى: اعتبار الجهاد هجومياً وليس دفاعياً، مع أنّ العداوة المشروعة في الإسلام لا تنشأ إلا في حالة وجود عدوان[10]، أي العدوان الذي يتوجّه من فريق إلى فريق، وهو نوع من البغي والتميّز الذي يدفع فريقاً يرى في نفسه القوة والتفوق ليعتدي على فريق آخر بقصد التجبّر والهيمنة والسيطرة، وهذا ما يحدث بين الشعوب والأمم كما يحدث بين الأفراد، فالعدوّ هو المعتدي، والذاهب في عدوانه إلى الحدود القصوى، وهو الذي يجوز اعتباره عدوًّاً، ويجوز قتاله، وفي هذه الحالة يكون هذا القتال نوعاً من “الجهاد”. وأساس ذلك هو أنّ الجهادَ في الإسلام هو جهاد دفاعيّ، وليس جهاداً هجوميّاً. وعلى هذا الأساس فإنّ الصراع مع العدوّ الصهيوني (من وجهة نظر إسلامية) هو صراع مشروع، وربما يكون واجباً، ولكن أوّلاً ليس بوصف الإسرائيليين يهوداً بل معتدين، لأنّ اليهود بتصنيف الإسلام هم أهل الكتاب الذين قرّر الإسلام الانفتاح عليهم، واحترامهم، واحترام شعائرهم، والسماح لهم بالتعبير عن عاداتهم وطقوسهم وشعائرهم، وممارسة حريتهم الكاملة في الدعوة إلى هذه الشعائر[11]، وأمّا “الصهاينة” بوصفهم يمارسون أعلى صور العداء للمسلمين عموماً وللعرب والفلسطينيين خصوصاً، فهم اغتصبوا الأرض، وشردوا الشعب، ونهبوا الثروات، وارتكبوا ويرتكبون الجرائم والعدوان الحربي، أي قتال المسلمين، وبالتالي فإنّ مثل هذا العداء من قبل المسلمين هو ردّ فعل، وجهادنا لهم هو جهاد دفاع وليس جهاد عدوان.

– القضية الثانية: ربط الجهاد بالكفر، وتنامي هذا الاعتقاد خلال القرنٍ الأخير، ممّا شكّل ضربةً قاسيةً لفقه العيش وفقه الدين معاً، واضطرّ ذلك عدداً من كبار الفقهاء، أبرزهم محمود شلتوت شيخ الأزهر، إلى مهاجمة ذلك والردّ عليه في كتابه “القرآن والقتال” (1949)، حيث نبّه إلى أنّ (القتال لا يكون إلا لدفع العدوان وردّ المعتدين كما جرى التوضيح)، بل نبّه أيضاً إلى خطر التكفير وبالتالي الجهاد على الداخل المسلم، بسبب عودة مفهوم الولاء والبراء، والذي لا يتناول غير المسلمين فقط، بل يتناول مسلمين آخرين أيضاً يختلف معهم المتشددون في الرأي (والاعتقاد!). وقد حصل ما توقعه شلتوت، عندما انتشرت ظواهر تكفير الحكام والأنظمة والمجتمعات، واستحلال ممارسة العنف ضدها، وهكذا فقد تطورت المسألة من دعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومكافحة البِدَع، إلى ربط العنف بإقامة الدولة الإسلامية التي تطبّق (الشريعة!).. وبذلك تطرّق الخلل والاختلال لدى فئة من المتشددين إلى مفهوم الدين ذاته، فالشريعة هي الدين، وعندما يقال إنها غير مطبقة، فهذا يعني أنّ الدين لم يعد حاضراً في المجتمعات والدول، وأنه لا بدّ من فرضه بالقوة، وعلى هذا الأساس الفاسد قامت الأحزاب الدينية العنيفة. وهذا التحريف والتحوير لمفهوم الجهاد أخلّ بفقه العيش مع العالم، وأخلّ التحوير في مفهوم الشريعة بفقه الدين. والتحوير في مفهوم الجهاد جعلنا نتصادم مع الجميع، ووضعنا في مواجهة (خاسرة) مع بعضنا بعضاً ومع العالم كله، ما تزال على أشدّها، وأمّا التحوير في فهم الشريعة فقد وضع الدين ذاته في مواجهة الأمّة ككل. وكان الأمر الثاني خطيراً لأنّ كثيرين – بحجة صَون الهويّة- اندفعوا ليس لفصل الإسلام عن العالم وحسْب، بل ولفصل الدين عن حاضنته الاجتماعية. والمعروف منذ أكثر من ألف سنة أنّ “الجماعة” في الاعتقاد الإسلامي هي التي تحتضن الدين، والدين عبادات وأخلاقيات ومعاملات يعيشها المسلمون بالتزام شديد. وها نحن أولاء نتلفت فنجد أنّ عصابات مسلحة (وعن طريق قيامها بالتأصيل اللاهوتي الفكري المحرّف المنحرف)، وأُخرى مسلحة بالأسلحة النارية، تحاول أن تستلب الدين بمفاهيمها الخاصة، ثم تقتل الناس بحجة إقامة الدولة، و(إحقاق الشريعة!). ولهذا نحن محتاجون لأكثر من نقد ومساءلة التراث الضخم، ولأكثر من تجديد “للخطاب” الديني، فالتجديد ينطوي – بحسب الداعين إليه- على جانب واحد هو فتح التقليد، واستحداث تغييرات ونوازل، وفقه جديد للتلاؤم مع العالم، والسير مع حركة التاريخ.[12]

عن "المركز العربي لدراسات التطرف"

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%85_0_0_1_1_0_0.jpg.webp?itok=yp-B2t-N)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A_2_0_0.jpg.webp?itok=orTDmkyy)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA%20%D9%88%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_0_1.jpg.webp?itok=zghTfKH9)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7_13_0.jpg.webp?itok=o9eYHUcC)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%88.png.webp?itok=gZORy2S6)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/202451171138475R9.jpg.webp?itok=htrAjPBR)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%201_2_1_0.png.webp?itok=fR4LK_tm)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/15719455174411031.jpg.webp?itok=tk-81nAb)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/thumbs_b_c_2458b79a7d586854385078ffb776fcf8_0_0_5_0.jpg.webp?itok=J3b49HfH)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7_7_0_0.jpg.webp?itok=JtXmHRWb)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/IMG_7998_0.jpeg.webp?itok=q8INZVDS)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/TunisiaTerrorBardoRTR4UMIW.jpg.webp?itok=8qVD2lU1)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B4%D9%87%D8%B1_0_0_0_0.jpg.webp?itok=CX9nsZNg)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/000_33Z33K3.jpg.webp?itok=SDFxi9Av)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%201_0_0_0.png.webp?itok=9YIlS2bv)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7_0_0_0.jpg.webp?itok=UtKFVe22)